紅葉の八ッ場あがつま湖&NAPiキャンプ

11月7日(日)に八ッ場あがつま湖(群馬県吾妻郡長野原町)で漕いできました。

八ッ場あがつま湖は、吾妻川に位置する八ッ場ダムのダム湖です。

7日の八ッ場あがつま湖 天候:晴れ 気温:17℃くらい 貯水率:69.7% 貯水位:約573.0m

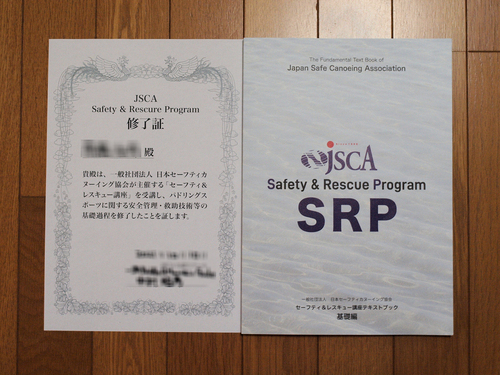

5月にツアーで初めて漕いだ八ッ場あがつま湖、このときは青々とした木々を眺めながら初夏の景色を楽しみました。八ッ場あがつま湖の周辺は落葉広葉樹が多く分布しており紅葉の景色も見応えがありそうでした。八ッ場あがつま湖では自艇を持ち込む際のルールがあり1艇で湖上に出ることはできません。そのため秋もツアーを利用しての紅葉見かなと思っていたところ、セーフティ&レスキュープログラム(SRP)を受講し、修了証を取得できれば1艇で湖上に出られるという案内を見かけました。単独で漕ぎたいという要望が多かったようです。セルフレスキューの練習を久しく行っていなかったためちょうどよい機会でしたのでSRPを受講してみました。無事に修了証をいただくことができましたので晴れて1艇で湖上に出ることができるようになりました。湖上からの紅葉見を楽しみに八ッ場あがつま湖に出かけてきました。

紅葉の最盛期は少し過ぎてしまったようですが青空のもと秋色の八ッ場あがつま湖を楽しみました 。

。

八ッ場あがつま湖は、吾妻川に位置する八ッ場ダムのダム湖です。

7日の八ッ場あがつま湖 天候:晴れ 気温:17℃くらい 貯水率:69.7% 貯水位:約573.0m

5月にツアーで初めて漕いだ八ッ場あがつま湖、このときは青々とした木々を眺めながら初夏の景色を楽しみました。八ッ場あがつま湖の周辺は落葉広葉樹が多く分布しており紅葉の景色も見応えがありそうでした。八ッ場あがつま湖では自艇を持ち込む際のルールがあり1艇で湖上に出ることはできません。そのため秋もツアーを利用しての紅葉見かなと思っていたところ、セーフティ&レスキュープログラム(SRP)を受講し、修了証を取得できれば1艇で湖上に出られるという案内を見かけました。単独で漕ぎたいという要望が多かったようです。セルフレスキューの練習を久しく行っていなかったためちょうどよい機会でしたのでSRPを受講してみました。無事に修了証をいただくことができましたので晴れて1艇で湖上に出ることができるようになりました。湖上からの紅葉見を楽しみに八ッ場あがつま湖に出かけてきました。

紅葉の最盛期は少し過ぎてしまったようですが青空のもと秋色の八ッ場あがつま湖を楽しみました

。

。まずは備忘録としてSRPを受講しての体験を簡単にまとめてみました。受講中は写真を撮っている余裕はありませんので画像はありません。講習は午前が知識編、午後が静水実践編の二部構成でした。知識編ではレイクカヌーでの注意点などについて学びました。実践編ではレスキューギアの説明の後、自艇(アルフェックボイジャー 460T)でのセルフレスキュー(沈脱再乗艇)を実践しました。久しぶりのセルフレスキューのためちょっと不安がありましたが何とか再乗艇することができました。受講に際してお世話になりました講師、川原湯温泉駅キャンプ場の湖面担当の方々いろいろとありがとうございました。

【ボイジャーへの再乗艇】

転覆、沈脱後はスターンに飛び乗る方法で再乗艇しました。立ち泳ぎの状態で足を前後にばたつかせながら勢いをつけデッキを抑えながら跳び箱を飛ぶ要領でスターンに飛び乗ります。低い体勢を保ちつつコックピットへ移動します。このとき感じたのですが身体の重心と艇の中心を合わせるのが肝要です。艇内に水が入っているとカヤックは不安定な状態になりますので身体の重心がずれていると艇が傾き転覆しやすくなります。デッキへの飛び乗りはそこそこ体力を使いますので少ない回数で乗れることが望ましいです。パドルは紛失を防ぐため艇をひっくり返したらすぐにコックピットへ入れておきました。

【艇内の排水】

再乗艇後、コックピットへ移動したら次は排水です。コーミングカバーは付けていませんでしたので大量の水が入ってしまいました。水が多いときはベイラー、少なくなってきたらビルジポンプ、残りはビルジスポンジを使って排水しました。排水もそこそこ体力を消耗します。沈脱後、艇を返す際にできるだけ水を抜いておくことが肝要です。スターンよりもバウを持ち上げた方が水の抜けがよさそうです。また、水が入らないように浮力体を装着するのが望ましいです。私の艇は一人乗りですのでバウ、スターンともにアルフェックのフローテーションバッグLLを装着しています。水が入るのを少しは減らせたような気がします。普段も浮力体を装着して漕いでいますが何もなければその必要性はあまり感じることはありません。転覆した場合に浮力体があるのとないとでは安全性に大きな差が生じることを実感しました。

排水にはベイラー、ビルジポンプ、ビルジスポンジを装備していると便利です。ビルジポンプは最低限装備しておきたいレスキューギアです。ベイラーには100円ショップで買ったお風呂で使う手桶を使用しました。使い勝手がよく排水性もそこそこよかったです。お酒を飲まれる方は取っ手がついた4Lのペットボトル容器が便利そうです。講師の方はペットボトルの一部を切り取りベイラーとして使用していました。大容量なので排水性が高そうでした。

【パドルフロートを使った再乗艇】

2回目の再乗艇ではパドルフロートを使ってみました。ボイジャーはコーミングと水面との高さがそこそこあるためパドルを架けづらかったです。また艇の横幅が広いためパドルを固定するのがちょっと大変でした。パドルに足を掛け何とか乗ることはできましたがスターンに飛び乗る方が容易に感じました。パドルを支えることになるニーブレイスパイプ(NBパイプ)には荷重が一点に集中します。体重が軽い方は問題なさそうですが、太めのおっさんの体重は支えきれなかったようです。NBパイプが少し変形してしまいました・・・。パドルを載せる場所がわるかったのかも。リブに近い場所であれば変形を防げたかもしれません。

【船体布とパイプの乾燥】

セルフレスキューには直接関りはありませんが、セルフレスキュー後のメンテナンスについて感じたことです。艇が転覆すると船体布の内側は水浸しになります。組み立てたまま運搬、保管する場合は自然に乾くのでよいですが、分解して船体布を折りたたんで保管する場合は乾燥にちょっと時間を要します。コックピットからスターンにかけては船体布を開放できるので乾きやすいのですが、コックピットからバウにかけては筒状のため乾くのに時間がかかります。船体布を裏返すと早く乾くのでおすすめです。パイプは乾いているように見えますが内部は水が溜まっていることがありますので立てかけて水を抜くのがおすすめです。艇を分解して保管する場合、濡れた船体布の乾燥に時間がかかりますのでセルフレスキューの練習は天気のよい午前中に行うのがよさそうです。

さてさて、SRPの備忘録が長くなってしまいましたがここからが本題です。

1艇で湖上に出ることができるようになりましたので自艇の持ち込みができる受入日に予約を入れました。八ッ場ダムに近い紅葉の名所である吾妻峡の見頃は11月の上旬とのことでしたので近い日程を選びました。ただ数週間前の予約ですので紅葉の進み具合や天気は運任せです。当日は青空が広がり紅葉が見頃になっていることを祈りつつ八ッ場あがつま湖へ向かいました。

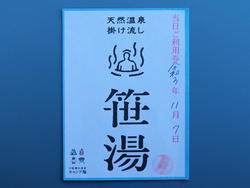

八ッ場あがつま湖でのカヌー・カヤック、SUPの出艇場所は、川原湯温泉駅キャンプ場、八ッ場林ふるさと公園のどちらかになります。出艇場所は湖面の状況によって変わるとのことでこの時期は八ッ場林ふるさと公園からの出艇でした。公園に到着後、駐車場の片隅で艇を組み立てます。受付で利用申込書への記入、利用料(安全管理協力金)の3,300円を支払います。利用料には笹湯の当日利用券1名分が付いています。利用料は1艇の料金ですので二人で乗ればちょっと割安かも。

受付後、湖面への進入口に艇を運びゲートを開け進入路に入ります。正面の橋は不動大橋です。

進入路を下り水際に艇を運び準備を整え出艇しまーす。進入路はそこそこの勾配、距離がありました。カヌー・カヤックの運搬にはカートがないとちょっと大変かもしれません。水際にはこれから出発するツアーのカヤックが並んでいました。

5月に訪れたときは不動大橋から上流方面の湖面を漕ぎました。この日、下流方面はダム堤体近くの網場付近まで、上流方面は長野原めがね橋付近まで漕ぐ予定です。午前は下流方面へ向かいます。八ッ場あがつま湖の位置的なものは八ッ場周辺観光マップがわかりやすいです。

まずは見所の一つである八ッ場の森へ行ってみます。不動大橋をくぐり久森沢川がある入り江に向かいます。山肌を彩る紅葉がきれいです。

久森沢橋をくぐり入り江に入ります。水没林の合間を縫って奥へと進みます。

しばらく進むと行き止まりになりました。八ッ場の森は奥まった位置にありますので午後になると陰になってしまいます。陽が射す午前中のうちに訪れたいと思っていました。紅葉がきれいで風情がある場所でした。満水のときに見る景色とはまた違った趣がありました。谷間に架かる橋は満水時は水没しています。

久森沢川の水は澄んでおり水面に浮いた落ち葉は飛んでいるように見えていました。入り江を後にして展けた湖面に戻ります。

この先は初めて漕ぎますのでどのような景色が見られるのか興味津々です。

左岸に沿って進みます。ちょっとした入り江がありましたので進入してみました。すぐに行き止まりになりましたが湖岸の紅葉が美しい入り江でした。風の影響を受けにくい場所ですので満水であれば絵になる景色が楽しめたかも!?

入り江から戻りダムの堤体を目指して進みます。風はなく湖面はとても穏やかですので軽やかなパドリングで艇はすーっと滑っていく感覚です。

八ッ場大橋をくぐるとダムの堤体はもう間近です。橋脚の真ん中辺りでコンクリートの表面の色が変わっている場所があります。ここは標高が583mの位置で満水位の高さになります。この日の貯水位は573mです。満水位のときには湖面から橋桁までは10mくらいの高さになるようです。

堤体の近くに到達しました。湖面の利用はオレンジ色の網場まで可能ですが、左岸のやんば見放台、展望デッキ、右岸の展望広場から多くの方々が眺めていましたので網場の手前で折り返すことにしました。堤体のラジアルゲートを眺めて戻ります。

堤体を背にして上流方面の景色を見渡します。なかなかの眺めです。手前の橋は八ッ場大橋、奥は不動大橋です。堤体から八ッ場大橋までは約0.9km、八ッ場大橋から不動大橋までは約1.8kmの距離があります。

八ッ場大橋の近くで水陸両用バスと行合いました。多くの方々が湖上からの景色を楽しまれていました。

八ッ場大橋を過ぎてまもなくちょっとした入り江がありましたので進入してみました。奥はそれほど深くありませんでした。

この日は八ッ場あがつま湖に架かる三つの橋の全景を撮影したいと思っていました。一つ目の八ッ場大橋です。橋長は494m、構造形式は5径間連続PCエクストラドーズド橋です。そうそう、水面利用ルールで八ッ場大橋のP3~P4の中間から半径67.5mの範囲は船舶の進入禁止エリアになっています。P3、P4は橋脚(Pier:ピア)の番号を表しています。左岸(写真左)からP1、P2、P3、P4と橋脚に記号がついています。P3~P4とは写真上でおおよそダムの堤体が見えている範囲になります。P3~P4の橋脚間の距離は135mですのでこの間は進入禁止になります。

不動大橋から下流方面の行きたかった場所を巡りましたので出艇場所に戻ります。正面に不動大橋、奥に丸岩、右手に川原湯温泉遊びの基地NOAを眺めながら進みます。八ッ場あがつま湖はダム堤体から丸岩大橋まで左岸は南東向きの斜面、右岸は北西向きの斜面です。午前中の右岸は陰になるため景色がちょっとくらく見えます。

八ッ場の森が位置する久森沢川がある入り江を対岸近くから眺めます。山肌を彩る紅葉は見応えがありました。川原湯温泉駅キャンプ場の対岸付近になりますのでキャンプ場からもこの景色は楽しめそうです。

不動大橋をくぐり出艇場所に到着です。下流方面は約8km、2時間弱のパドリングでした。艇を湖面への出入りの妨げにならない場所に移動し公園へ戻ります。駐車場で休憩、昼食、トイレを済ませます。

午後は上流方面へ向かいます。昼食を取っている間に風が少し出てきました。追い風に乗りそこそこのスピードで進みます。カヤックセイルを持ってくればちょっとしたセーリングが楽しめたかも。丸岩大橋の手前にある入り江に入ってみました。静寂な谷間がありました。

漕いできた方向を振り返ります。橋の全景、二つ目は不動大橋です。橋長は590m、構造形式は鋼・コンクリート複合トラス・エクストラドーズド橋です。この形式としては世界初の橋りょうとのことです。

上流方面へ進むと丸岩大橋が見えてきました。不動大橋から丸岩大橋までは約1.5kmの距離です。Y字形の橋脚が特徴です。丸岩大橋に近い左岸の紅葉がきれいでした。

丸岩大橋を通過し長野原めがね橋へ向かいます。しばらく進むと長野原めがね橋のアーチが目に入りました。まだそこそこの距離がありそう、風の状況を考えると体力的に少しきびしそう・・・、長野原めがね橋へ行くのはやめて引き返します。丸岩大橋から長野原めがね橋までは約2kmありました。5月に訪れたとき長野原めがね橋の右岸は岩肌が露出し青葉が茂り風情ある景色が広がっていました。湖岸には広葉樹が多く分布しているため紅葉の景色は見応えがありそうでした。この場所の紅葉見は来年以降へ持ち越しとなりました。

気になる入り江を探索した後、次の見所へ移動します。橋の全景、三つ目は丸岩大橋です。橋長は442m、構造形式はPC5径間連続Y脚ラーメン箱桁橋です。八ッ場大橋、不動大橋は県道ですが丸岩大橋は国道ですので交通量が多かったです。日曜日の午後でしたので草津温泉から帰る車が多かったのかな。

両岸の紅葉を観賞しながら戻ります。左岸は見頃、右岸は落葉が始まっていました。右岸の懸崖と紅葉の組み合わせが見事ですが午後になっても陰の場所が多く写真写りは今一つでした。

見所の一つ不動の滝へ向かいます。不動大橋の橋脚と懸崖の隙間を奥へと進みます。木々の色づきがきれいですが陰のためちょっとくらい景色です。

滝に近づき下から見上げます。水量が少なめですので迫力はありませんでした。5月に訪れたときより水位が9mほど下がっていますので滝が大きく見えました。

滝を後にして出艇場所に戻ります。不動大橋を眺めながら湖を横断します。水面から見上げる橋体はなかなか優美で秋空に映えていました。上流方面も約8km、2時間弱のパドリングでした。水際から駐車場まで艇を引いての進入路の上りがそこそこ体力を消耗しました。

漕ぎメーター。この日漕いだ距離は約16.5km、漕いだ時間は4時間弱でした。下流方面は初めて漕ぐこともあり思いのほか距離が延びました。長野原めがね橋付近の紅葉見は今後の楽しみにしておいてよかったかも。行っていたら20km超の漕行距離になり奥利根湖並みのパドリングになっていたかもしれません。

漕ぎマップ。この日は不動大橋付近から出艇し、下流方面は網場付近まで、上流方面は丸岩大橋の少し先までの範囲を漕ぎました。湖の全容はまだ把握できていませんが漕ぎがいがある湖であることはわかりました。機会があったらいろいろな場所を探索してみたいな。

今回の漕ぎ度は「8」です(MAXは10)。初めて漕ぐ湖面ではついつい欲がでてしまったり漕ぐペースが乱れたりといつものパドリングよりちょっと疲労しました。また午後は風がでてきたことから少し疲労が重なりました。長い距離を漕いだわけではありませんがいつもより疲れたかな。でもこれまで行ったことがない場所を漕いだり、見たことがない景色を楽しめましたので充実感がありました。今回行けなかった場所は来秋の楽しみになりました。5月のツアーでお世話になったガイドさんからいろいろと話を聞くことができたのもよかったです。紅葉の八ッ場あがつま湖を満喫しましたがガイドさんによると紅葉のピークは11月3日とのことでした。

今回不動大橋から下流方面を漕ぎましたので前回と合わせ八ッ場あがつま湖の大まかな湖面を漕ぐことができました。漕いでみての感想ですが、八ッ場の森や不動の滝、岩肌が露わになった山肌などいろいろな自然を楽しめました。また湖上に架かる橋など変化に富んだ景色を見ることができました。八ッ場あがつま湖は山間に位置し幅はやや狭く細長い形状をしていますので風の影響を受けやすい気がします。風下となる場所では波が高くなりやすくパドリングに支障をきたしそうでした。湖上にいる間は風の強さや向きなどに留意するのがよさそうです。

さてさて、駐車場の片隅で艇を片づけます。受付時に笹湯の利用券をいただきましたので温泉に入って帰ります。早く入浴したいという気持ちからいつもより早いペースで片づけが終わりました。八ッ場林ふるさと公園を後にして不動大橋を渡り笹湯がある川原湯温泉遊びの基地NOAへ移動します。

浴場は内風呂と露天風呂がありました。天然温泉かけ流しとのことです。日曜日の夕方だったからかな、私のほかに利用者はいませんでしたので貸切風呂のごとく入浴させていただきました。のんびりと温泉で寛ぎパドリングでの疲れを癒すことができました。いいお湯でした。笹湯から眺める対岸の紅葉の景色も乙なものでした。機会があったらキャンプ場も利用してみたいな。ポカポカとした身体で帰路につきました。

そうそう、お気に入りの雑誌「カヌーワールド」の次号Vol.23が11月17日(水)に発売されます。発売日に買ってこよっと、読むのが楽しみ♪

余談ですが~

秋色が美しいキャンプ場「Auto-camping base NAPi」、紅葉の季節にNAPiでキャンプを楽しもうと予約を申し込みましたが週末は予約を取ることができませんでした。。11月3日の文化の日、サイトKに空きがあり何とか予約することができました。約一か月前の予約ですので木々の色づきの具合は運任せです。当日はNAPiの森の紅葉を楽しみに群馬県中之条町に出かけてきました。せっかくですので時間に余裕があれば四万湖で紅葉カヤックを楽しみたかったところですが、今回は紅葉見だけとなりました。

中之条町に到着、受付まで少し時間がありましたので四万湖に寄ってみました。中之条ダムに近い駐車場は満車でしたので竹井橋に向かいます。橋から四万湖を見下ろします。左は上流側、右は下流側の様子です。木々の色づきは例年に比べ全体的に褪せているというかくすんでいる感じの色合いでした。見頃にはまだ早かったのかな。

近くの樹木を見ると葉の色が緑から茶に変わっていました。10月の気温の不順が影響しているのかな。湯原橋の近くから見る四万川の河原の色づきも同じような感じでした。

受付の時間になりましたのでNAPiへ向かいます。受付を済ませ今回利用させていただくサイトKへ移動します。NAPiの森の紅葉はこれから最盛期を迎えるようです。

サイト脇には真っ赤に色づいたモミジがありましたので眺めながらテントを設営します。テントの前に荷物を置きたかったためタープを張ってみましたが色の組み合わせが今一つでした。軽くて使い勝手のよいタープですが、テントと同色のパンダTCタープが欲しくなってしまいます。

設営を終えた後は場内を散策しながら紅葉を観賞して過ごします。色づいたモミジが美しいNAPiの森、モミジの葉は橙色から赤色へと変わっていくところでした。日当たりによって色づきが異なるようです。

栗の薪が200円で販売されていたので購入します。爆ぜますがお得にたき火を楽しめます。管理棟で看板犬のロクちゃんを見かけましたのであいさつしておきました。凛々しい顔がかっこいいです。

NAPiの森の木々は褪せたりくすむことなくきれいに色づいていました。適度に伐採され適切に手入れをされているからかな。風の通りや日照が影響していそう。

陽が傾いてきたのでたき火の準備をします。この頃になると風が少しでてきました。風防で囲ってたき火エリアを設営しました。これで心置きなくたき火を楽しめます。

陽が落ち気温が下がってきましたのでたき火を始めます。薪が爆ぜるのを楽しみつつおでんと鍋焼きそばで夕食です。NAPiでは21時にはテントに籠ることにしています。20時を過ぎる頃には残った薪を次々とくべ燃え盛るたき火を堪能しました。画像はありませんがこの日は星空がきれいに見えていました。

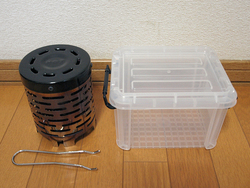

夜間から朝方にかけては気温が一けた台まで下がるようになってきました。ちょっとしたストーブが欲しいと思っていたところいい用品がありました。カセットこんろに載せるヒーターアタッチメントです。私が使用しているこんろはイワタニのカセットフープチスリムⅡです。ヒーターアタッチメントはごとくにピッタリとはまり安定感は良好でした。上にやかんを載せることができますので暖をとりつつ湯たんぽのお湯を沸かすことができました。安価なアタッチメントですがそこそこ暖かったです。使用しているうちにカセットガスの周辺が熱を帯びてきたためステンレスプレートを置いたところ熱を遮断することができました。収納容器は付属していないためホームセンターで探していたところいいコンテナを見つけました。

ヒーターアタッチメントの直径は約12cm、高さは約15cm、コンテナの内寸は幅約15cm、奥行と高さが約12cmでした。アタッチメントをコンテナに入れてみたところジャストフィット、運搬時にがたつくこともなかったです。アイリスオーヤマのバックルコンテナBL-2.3という小物入れでした。いい収納容器が見つかりました。

翌朝は鳥の鳴き声で目覚めました。朝方は0℃近くまで冷え込んだようです。ポータブルストーブと熱々のコーヒーで身体を温めます。朝食後おおよその片づけを済ませNAPiの森を散策します。青空が広がり紅葉見にはいい日和になりました。モミジが真っ赤に染まるNAPiの紅葉の最盛期にはちょっと早いですが情趣のある秋色の森を満喫しました。

場内の道路を周回してサイトに戻りテント、タープを片づけます。サイトKの色づいた木々もきれいでした。翌週末の頃には真っ赤なモミジに囲まれてキャンプができそう。

オーナー夫妻にあいさつを済ませNAPiを後にしました。今秋もNAPiの森の紅葉を楽しむことができてうれしかったです

。

。今シーズンNAPiでのキャンプはこれが最後かな、今シーズンは5月のサイトB、7月のサイトK、8月のサイトK、9月のサイトK、11月のサイトKと5回訪れることができました。いずれも天気に恵まれ楽しい時間を過ごすことができました。来シーズンもいろいろな季節にNAPiでキャンプができるといいな。まだ利用したことがないサイトC、サイトDにも泊まってみたいです。